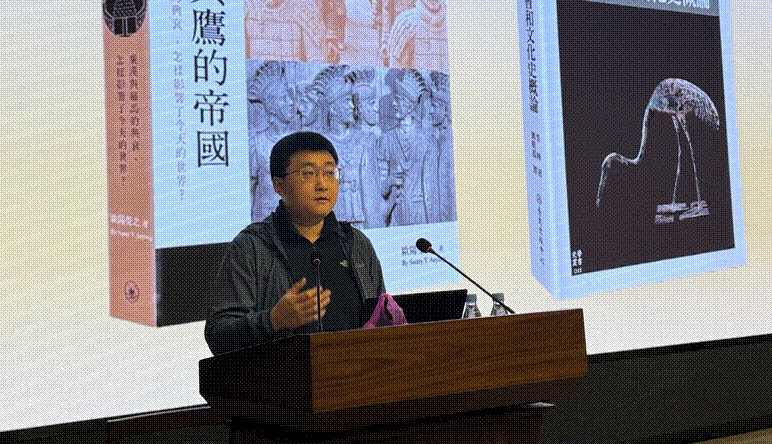

2025年3月31日上午,由东北师范大学世界古典文明史研究所郭子龙教授主讲的《“大秦”、“犁鞬”问题与中西古典文献互证》学术讲座,在西南大学中希文明互鉴中心学术报告厅顺利举行。本次由中希文明互鉴中心举办的第23期“文明互鉴大讲堂”由中心学术发展部主任、历史文化学院副教授张绪强主持。

郭子龙教授首先以《希腊罗马史料集》(Translated Documents of Greece and Rome)为例,指出史学首先史料学,研究者可在对比中西史料的基础上不断思辨、考察,从中寻绎历史的真实,思考长期以来广为讨论的主要问题。

郭子龙教授认为,中西之间地理跨度巨大,语言、语音在流传过程中由于传递者发音习惯不同以及记载方所掌握信息有限等各种失真问题,要求研究者综合各种古代文明及语言特征,思考字与词的具体所指。他以“亚历山大城”(Alexandria)在印欧语言以及古汉语中的发音为例,广泛对比中外史料,考释中国史书中“大秦”与“犁鞬”的具体所指,并得出一个较为可能的答案,即“大秦”指罗马及其首府,“犁鞬”指位于尼罗河入海口的亚历山大城。由于罗马及周边文明长期存在将罗马城和亚历山大城相提并论的情况,导致中国古代学者记述时辗转呈现出“大秦”与“犁鞬”并置的说法,帕提亚(安息)作为中西的信息枢纽,在古代欧亚非大陆的跨文化沟通中扮演至关重要的角色。

郭子龙教授以历代传世文献之间的对比为主要讨论点,引出古代中国对于“大秦”(罗马)为何会出现“大”(即好)与“秦”(暴虐)这一矛盾的形象描述,并辅以著名德国埃及学家扬·阿斯曼(Jan Assmann)的文化记忆理论,解释之出现如此矛盾修辞学描述的内在机理。简而言之,帕提亚在中西交流中长期充当中间人角色,甚至为垄断贸易从中作梗,使得中国古代史家记载出现“大秦”这一极为矛盾的形象描述,一方面反映出中国对域外世界的浪漫想象,另一方面折射出帕提亚与罗马长期对立的历史事实,从而深刻影响了后世史家的写作记述习惯。故此,帕提亚是研究早期中西交通、特别是汉朝与罗帝国交往中不可忽略的因素。

郭子龙教授最后指出,中西历史互鉴与“世界语文学”的路径相呼应,不仅牵涉中西交通史,也是文献学意义上的中西互通。山川异域,风月同天,语文学、文献学并非西方或东方专有,而是一个具有全球意义、足以触类旁通学术领域,当代研究者应在对比中思辨,着力构建中西融合、美美与共的研究路径乃至范式。