编者按

习近平总书记指出:“我们要促进人类社会发展,共同构建人类命运共同体,就必须深入了解和把握各种文明的悠久起源和丰富内容,让一切文明的精华造福当今、造福人类,相信中希文明互鉴中心一定能在这方面大有作为”。

中希文明互鉴中心积极发挥平台和引领性作用,积极统筹中国和希腊两国八校,以源远流长的文明为纽带,推出了“中希文明互鉴青年行”品牌人文交流项目,推动两国教育、青年等领域的交流合作,为文明互鉴注入新时代内涵,为促进世界和平发展凝聚起新的共识与力量。

中希文明互鉴,青年在行动。古典高校行,我们在推动。

中希文明互鉴青年行,中国人民大学在行动。2024年7月8日至22日,作为中希文明互鉴中心的中方共建高校,中国人民大学依托中希文明互鉴中心,开展了“明德行思·中希文明互鉴”海外研学项目。在明德书院许艳艳和哲学院魏犇群两位老师的带领下,明德书院、哲学院、历史学院、文学院、外国语学院、法学院等6个学(书)院的13位本科和硕士学生参加了为期15天的研学活动。师生们在雅典、帕特雷、迈锡尼、奥林匹亚、德尔斐等地,考察了9个考古遗迹,参观了9个博物馆,聆听了9场专题讲座,参加了为期两天的国际学术研讨会。这场盛夏的“文明的喜相逢”,成为师生们受益终生的精神之旅。

雅典是此次活动的第一站。师生们先后参观了宏伟肃穆的雅典卫城、喧嚣依旧的雅典古市集、神圣静谧的雅典公民大会旧址,以及承载着众多珍贵文物的卫城博物馆和雅典古市集博物馆。身处古希腊建筑遗址之中,跟随着现场教学老师的精彩讲解,聆听着古希腊历史的讲座,这些所见的文物遗迹突然活了起来,它们回到了自己的历史坐标,让课堂顿时变得无比生动,师生们对古希腊的神话故事、历史事件、社会制度、伦理规范、精神风貌和生活方式都有了更加深刻的理解。

随后,研学团离开雅典,前往伯罗奔尼撒半岛,参观了古老的埃皮达鲁斯和迈锡尼遗址,在埃皮达鲁斯古剧场,研学团的师生们演绎了古希腊悲剧《安提戈涅》的经典片段;在迈锡尼遗址,他们穿越狮子门,拾级而上登上王宫遗址的至高点。身临其境的他们仿佛和古老的西方文明与艺术产生了跨越民族与时代的共鸣。

帕特雷是此次研学活动的重要一站,这座坐落在伊奥尼亚海滨的城市,是希腊通往西欧的重要门户,见证了多种文明的交融和交汇。师生们先后前往帕特雷城堡、古罗马竞技场遗址、考古博物馆和东正教堂开展现场学习,感受这座城市在迈锡尼、罗马、拜占庭、威尼斯、奥斯曼等不同历史时期的文化积淀。在教学过程中,研学团邂逅了罗马竞技场旁的考古发掘现场,在与考古学家的交流中,同学们了解了一件文物从发掘到展出的全过程。在帕特雷大学,研学团成员还聆听了古希腊城邦、古希腊神话、古希腊艺术和古希腊哲学的专题讲座,从学理上对古希腊文明有了更全面的认识和感悟。

7月16日和18日,研学团分别前往奥林匹亚和德尔斐开展现场教学。奥林匹亚作为古代奥林匹克运动会的发源地,至今仍是奥运圣火的采集地。在奥利匹亚的古代竞技场遗址,研学团师生们通过一场短跑比赛,向曾在这里挥洒汗水的古代运动员致敬。德尔斐曾被认为是世界的中心,拥有古代世界影响最大的圣所,太阳神庙上镌刻的箴言“认识你自己”再一次引发了研学团成员对自我认知、个人成长等方面的思考与讨论。

7月19日,研学团师生返回雅典,参加了中国驻希腊大使馆交流座谈会,中国驻希腊大使肖军正和使馆青年外交官代表出席座谈会。师生们演出了精彩的文化节目,汇报了研学心得体会。肖军正大使作总结讲话,他鼓励中国青年不仅要积极参与文明的交流,更要在文明的对话与互鉴中深刻思考,在多元共存的环境中实现和谐共生。

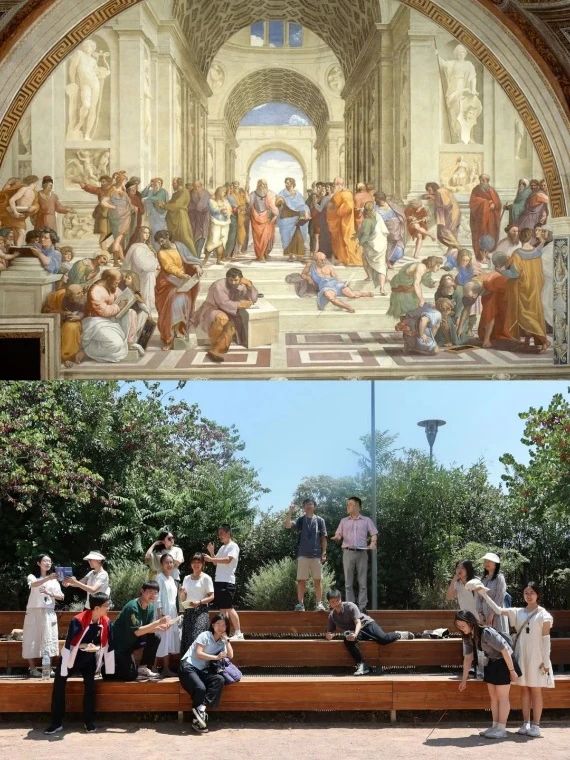

回到雅典的日程依然充实而愉快。研学团赴柏拉图学园、亚里士多德学园、国家考古博物馆、拜占庭和基督教博物馆、战争博物馆、国会文献博物馆等地进行实地学习,聆听古代希腊文献、古希腊戏剧和希腊近现代史的专题讲座。

中希文明互鉴之行如同一场穿越时空的文化盛宴,留下的不仅是无数新知和美好回忆,更是对两个古老文明深刻内涵的重新发现和共同价值的深刻认同。

研学体会

陈祎歆(文学院本科生):文明互鉴,寓思于行。我们一行人来到希腊,踏上这片古老而又充满魅力的土地,享受了一段神秘而又颇有收获的旅程。我们在奥林匹亚肆意奔跑,感受着那份对力量与美的原始追求;在德尔斐博物馆且行且思,探讨着斯芬克斯与来自南北朝的天禄、麒麟、辟邪的相似之处;在雅典卫城静默凝望,惊叹于伊瑞克提翁神庙的建筑之美。我们静静地聆听这些奇迹背后的故事、背后的信仰,感受着两大古文明之间的对话与交融。真正的研学之旅,正如此行,不仅仅是知识的积累,更是对美、对智慧、对生命本质的一次深刻探索与感悟。

卢怡冰(历史学院本科生):在这次希腊研学中,我看到过去与现在的联结,古希腊的女神们以散落于旧世界的故事安抚现代人的心灵,而古希腊文明以其厚度赋予现代文化崇高。希腊的一切都令我着迷,在希腊,大海、岛屿、古老的遗址和现代的基站共存,老城区以诸神和哲学家的名字命名,橄榄树丛和橙子树象征着自古的耕耘。我亦看到希腊与中国的联系,古建筑内倾的巧妙角度,葬礼仪式中相似相异的祭奠,戴上面具之后纵情狂欢的喧腾与意义,两大古老文明总在各个角度碰撞,形成独特的张力。遇见、对话、感悟,踏上希腊的土地,结交志同道合的朋友,是我最幸运的一件事。

郑睿瑶(哲学院本科生):希腊是许多哲学爱好者心中的“圣地”。雅典、德尔斐、迈锡尼,这些原本存在于哲学史书中的名词在希腊变成真实的所在,在炎炎烈日之下真实地出现在我的眼前。课程与会议带来智识的快感,东正教堂在闹市中彰显着世俗化,卫城点灯下的神庙旁月升日落,酒神头发上的葡萄藤随处可见地缠在街巷。许多曾躺在文本里的观念“象征”,在希腊的生活中却实在并鲜活。哲学不仅是一种学术,更是一种生存和思考的方式,也许原因正如亚里士多德在《形而上学》开篇所言:“All human beings by nature desire to know”。

刘为之(历史学院研究生):两周的行程将实地考察与讲座课程紧密结合,在地中海炙热的日光下,使人倍感充实。登上迈锡尼遗址,走近德尔斐的阿波罗神庙,足以让人慨然忘忧。沿着历史的长河不断溯流而上,希腊文明在不同的帝国威胁或统治下,始终展现出强大的文化韧性和持久的影响力,成为欧洲精神的摇篮和寄托,中希两大文明在文化认同和历史韧性方面有着深刻的共鸣。城邦政治中的奥德修斯航行隐喻,每个个体在共同体中同舟共济,也与当下人类命运共同体理念产生了强烈共振。每人心中有自己的Ithaka,要经历过一切追寻与冒险,或可真正地返乡。

屈谨斌(哲学院本科生):习近平总书记曾指出,文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。本次希腊研学活动不仅丰富了我对希腊文化的认识,更加深了我对文明互鉴的理解。从卫城到吕克昂,我们在遗迹与文博中体悟希腊精神;从希腊开放大学到帕特雷大学,我们在课堂与讲座中解码希腊文化。在此次研学中,我不仅是一名学生,更是中希文明互鉴的一名见证者、参与者,未来我会继续努力,争做中希文明互鉴的贡献者。